人生の約半分、ポンコツ膝と戦っているすぎひろです(泣)

20年前、柔道の練習中に左膝を痛め、「前十字靭帯」を再建しました。

タイトル名からお察しできると思いますが、当時の手術は技術的に問題がありました。

この記事は昔スポーツで膝を怪我し、前十字靭帯や半月板損傷の治療を行った人向けに書いています。

僕の実体験を元にしているので、

と感じている中高年の方は、最後までご熟読ください!

正直、見出しと二重枠の中だけでも読んでもらえれば充分です!

|

前十字靭帯を痛めると…

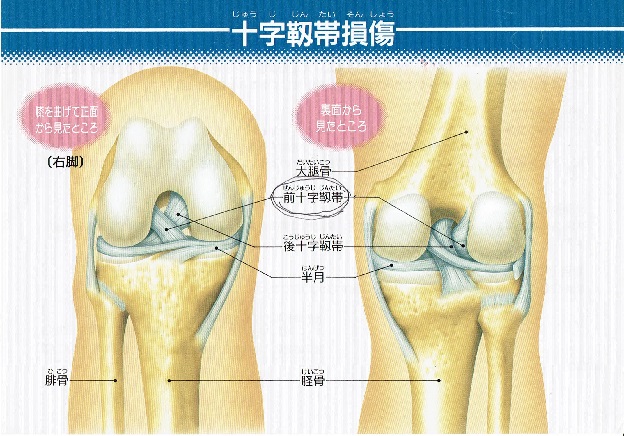

(20年前の入院時に貰った資料より)

十字靭帯は膝関節の内部に前後×型についていて、膝を安定させる役割を持っています。

ちなみに膝の両側にも靭帯があり、それぞれ

「外則(がいそく)側副(そくふく)靭帯」

「内側(ないそく)側副靭帯」

「内側(ないそく)側副靭帯」

といいます。

膝(|×|)←こんなイメージ

スポーツ中の怪我では、特に前十字靭帯の損傷が多いです。

ジャンプしたりひねったりなど、膝への強い衝撃・負担が原因になります。

ジャンプしたりひねったりなど、膝への強い衝撃・負担が原因になります。

損傷と言っても、部分断裂と完全な断裂があります。

部分的な断裂の場合、弱いけれどまだ靭帯の機能はなしているので、筋力強化などの温存療法でしのいだりします。

という言い方をします。

完全な断裂だと、膝の安定感がなくなってしまいます。

「膝すべり」を起こしやすくなり、その都度半月板や軟骨を痛めつけてしまいます。

関節内には血管がないので、靭帯の自然治癒はまずありえません。

当然、半月板や軟骨も治りません。

当然、半月板や軟骨も治りません。

よくCMでやっているサプリなど、おそらく確実に効きません。

この状態をずっと放っておくと、半月板と軟骨の損傷が繰り返され、本体の骨にまで影響が出てきてしまいます。

そうなってしまうと関節の変形が始まり、「骨棘(こつきょく)」といって骨がトゲトゲの状態になります。

これが「変形性膝関節症」で、僕がなってしまっている症状です。

ここまで進行してしまうと、やっとこさ前十字靭帯を再建しても、このトゲトゲでヤスリのように削られ、再びすぐに断裂してしまいます。

そうなってしまうと関節の変形が始まり、「骨棘(こつきょく)」といって骨がトゲトゲの状態になります。

これが「変形性膝関節症」で、僕がなってしまっている症状です。

ここまで進行してしまうと、やっとこさ前十字靭帯を再建しても、このトゲトゲでヤスリのように削られ、再びすぐに断裂してしまいます。

目次に戻る

Googleアドセンス広告

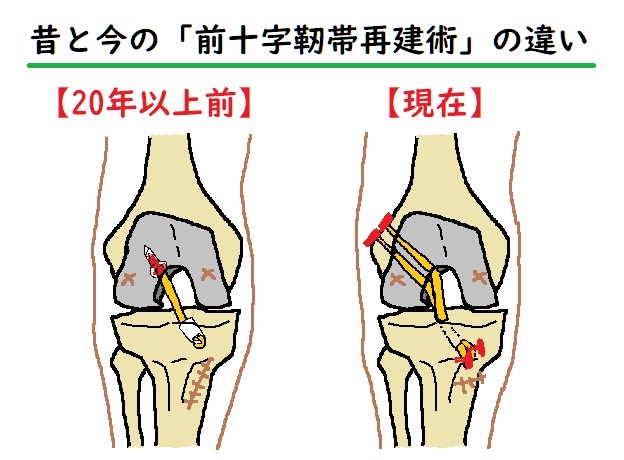

昔の前十字靭帯再建術

20年前の前十字靭帯再建術は、脛(すね)上部を縦に切開し、

そこから膝裏にある腱を一部切り取って新しい再建靭帯として利用しました。

30年前だと腱を取る場所が違い、しかもその腱と人口靭帯を絡めたものを移植する術式でした。

人工物だと体が異物扱いをしてしまい回復が弱くなるので、現在の術式では腱は完全に自前のものを使用しています。

再再建の場合は、今度は反対の足から移植用の腱を採取します。

靭帯を適切な長さに束ねてから、膝関節下部の脛骨の真ん中あたりに金属(チタン)ナットを埋め込み、

上部の大腿骨と下部の脛骨をボルトで止めます。

写真は、再建から1年後に「抜釘(ばってい)術」で抜いたボルト。

ナットは骨に埋まっているので、当時は体内に残しっ放しにしていました。

1年前の2020年1月に「骨切り術」の事前準備として抜釘しました。

ちょうど骨のど真ん中に埋まっていたため、これがあると「骨切り術」も「靭帯再再建」もできないとの事で、 くり抜いてもらいました。

くり抜いてできた穴には人口骨が入れられ、骨と同化するまで6ヶ月ほどかかりました。

当時の問題点は、靭帯の再建位置が正確でなかったところ。

安定性に欠けるため、術後も膝すべりや半月板・軟骨の損傷が起こり、再び靭帯が断裂するという悲劇が起こります。

安定性に欠けるため、術後も膝すべりや半月板・軟骨の損傷が起こり、再び靭帯が断裂するという悲劇が起こります。

靭帯が残っていても「機能不全」し、役に立っていない状態になることもあります。

ノビノビのゴムが、無意味にダラリとくっ付いているようなものです。

この時期に再建術を受けた患者は、ほぼ間違いなくこういった状況におちいる様です。

今になって膝の不調を訴え、僕のかかっている病院にも来院される方が多いとの事です。僕も、まさにその1人です(泣)

目次に戻る

現在の前十字靭帯再建術

新しい再建靭帯として膝裏の健を使うのは昔と同じ。

ただし、傷は横向き。

・内視鏡を使った手術のため、切開部分が少なく患者への負担も少ない。

・膝関節上部の大腿骨と下部の脛骨に穿孔処理をし、靭帯を通すトンネルを作る。

ここが昔の再建術とは大きく異なる点。

・人口靭帯と再建靭帯をつなげ、トンネル内は人口靭帯を、関節内は再建靭帯を通す。

・上下のトンネル入り口で、両端をそれぞれボルトで止める。

・ボルトの止め位置は昔の再建術だと関節内だが、現在の再建術だと骨の外側になる。

人口靭帯のトンネル部分は、いずれ骨が修復されて埋まるので問題ないです。

・膝関節上部の大腿骨と下部の脛骨に穿孔処理をし、靭帯を通すトンネルを作る。

ここが昔の再建術とは大きく異なる点。

・人口靭帯と再建靭帯をつなげ、トンネル内は人口靭帯を、関節内は再建靭帯を通す。

・上下のトンネル入り口で、両端をそれぞれボルトで止める。

・ボルトの止め位置は昔の再建術だと関節内だが、現在の再建術だと骨の外側になる。

人口靭帯のトンネル部分は、いずれ骨が修復されて埋まるので問題ないです。

靭帯の位置が正確なので安定感も出て、術後の経過も昔に比べ断然良くなっているとの事です。

目次に戻る

-

サプリメントの広告

【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。

・アミノ酸が2個つながった構造。

・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。

-

Googleアドセンス広告

すぐに整形外科へ

リハビリ担当の先生は僕より2歳上で、僕よりも10年前に靭帯再建術を受けたといっていました。

(つまり、30年前。)

先生はそこまで膝の痛みや不調があったわけではなかったのですが、

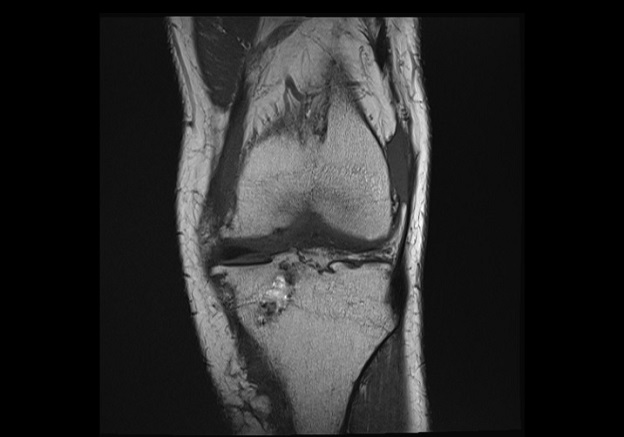

MRI検査(輪切りで写真を撮っていくCTスキャン)で前十字靭帯の断裂が分かったとの事です。

3年前に新しい靭帯再建術を行い、以降は膝の調子は良いようです。

先ほども話しましたが、

20年以上前に手術をした方は、ほぼ全てが「靭帯断裂」「半月板損傷」「変形性膝関節症」

の疾患になっているようです。

とおっしゃる方も、

と先生が断言されていました。

過去に治療経験のある方は、すぐにでもスポーツ医療専門の整形外科にかかり、

MRIなどの検査をしてもらったほうがいいです。

と疑問に思われるかもしれませんが、そりゃあ、文字通りまん丸のO脚になったり、 変形し過ぎて痛くて歩けなくなっている事でしょう。

…怖いです!

40~50歳代の若さでは「人工関節」置換術もできません。

ある程度高齢になり、再置換する前にお亡くなりになる(失礼!)からできる手術なので。

耐用年数は20年ほどですが、若年だと活動量がまだ多いため、せいぜい10年ちょっとしか持たないようです。

再置換だとより多くの体組織を削る必要があるし、体への負担も甚大になります。

再置換だとより多くの体組織を削る必要があるし、体への負担も甚大になります。

まだ「骨切術」など対処できる段階で、早めに受診することをおすすめします。

今言ったことは僕個人の意見ではなく、執刀してくれた医師やリハビリの先生方の「生」の意見ですので、 信用してくださって問題ないです。

今治療しておけば、一生人工関節にしなくてもよくなる可能性もあります。

ですので、僕も今回「高位脛骨骨切り術」を受けました。

以上になります。

広告

リンク

【女子柔道部物語】

女性初の柔道五輪金メダリスト恵本裕子(参考:ウィキペディア)四段が原作。

主人公は恵本さんがモデルの神田えも。

こちらも高校から柔道を始め、最終的にオリンピックで金メダルを取るというサクセスストーリー。

実際もそうだったか不明だが、柔道部の女子部員が全員チート級に強い。

逆に男子部員は、なぜか万年1回戦負けの超弱小。

一旦漫画家を引退した小林まこと先生の再起作。

当然他の追随を許さない柔道描写で、今度は女子柔道漫画のバイブルとして進化している。

大好評連載中。

女性初の柔道五輪金メダリスト恵本裕子(参考:ウィキペディア)四段が原作。

主人公は恵本さんがモデルの神田えも。

こちらも高校から柔道を始め、最終的にオリンピックで金メダルを取るというサクセスストーリー。

実際もそうだったか不明だが、柔道部の女子部員が全員チート級に強い。

逆に男子部員は、なぜか万年1回戦負けの超弱小。

一旦漫画家を引退した小林まこと先生の再起作。

当然他の追随を許さない柔道描写で、今度は女子柔道漫画のバイブルとして進化している。

大好評連載中。