柔道技解説第1弾です!

初回は「背負い投げ」を解説します。

基本すぎひろの得意技メインで紹介します。

どの技にも基本的なやり方・手順はありますが、個々人の身体能力・体格によってやり方に個性が出たり、

特殊なクセが付いたりします。

指導者によっては、微妙に解説の仕方や重要ポイントが違う場合もあります。

指導者自身があまり得意でない、あるいはやった事のない技を教える場合、結構適当だったりするかもです。

(こんな事言ったらマズいか…)

そこんところ、ご了承願います!

|

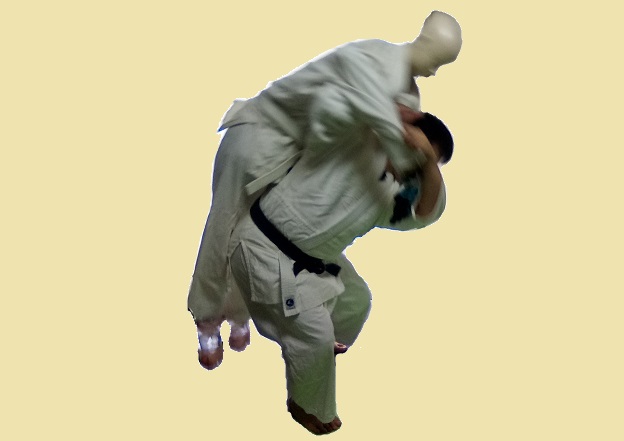

技の掛け方

手順

ここでは右組手で説明します。左の人はそのまま反転してください。①互いに正自然体で組みあう

②右自護体に構える

③自分の両手首を左方向・反時計回りに90°ひねって、相手を引き上げるイメージで両前腕を上に少し動かす

→相手の右足の拳1つ分前に、自分の右足つま先を置く

→ほぼ同時に、釣り手は相手の襟を巻き込むように、引き手は相手をつま先立ちにさせるようにやや左上方に引き上げる

→ほぼ同時に、釣り手は相手の襟を巻き込むように、引き手は相手をつま先立ちにさせるようにやや左上方に引き上げる

④右足に体重を掛けていき、クルっと体をしゃがみながら相手の懐に潜り込むように反転させる

・引き手側の腕は、肘を上げて真横にし、自分の目を隠す位置まで持っていく

・釣り手側の腕は、拳を自分の肩から胸辺りに持っていくイメージ(実際出来なくても可)

・前腕から肘辺りを相手の右脇に当てがう

・その際、自分の尻を相手の右膝又はちょい上辺りにくっつける

・自分の左足が右足より足の裏半分から1つ程度下がった位置になるようにする。左右の足は平行にする。

・釣り手側の腕は、拳を自分の肩から胸辺りに持っていくイメージ(実際出来なくても可)

・前腕から肘辺りを相手の右脇に当てがう

・その際、自分の尻を相手の右膝又はちょい上辺りにくっつける

・自分の左足が右足より足の裏半分から1つ程度下がった位置になるようにする。左右の足は平行にする。

|

|

|

⑤相手が前につんのめった状態になるので、尻を後ろに突き上げる

|

|

|

⑥するとシーソーの様に相手の体が傾いていくので、上半身を左にひねって天を見るように体を返し、右斜め前に相手を投げる

|

|

|

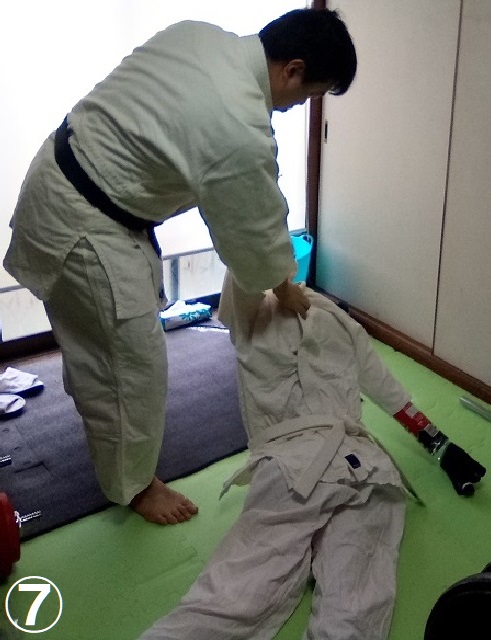

⑦投げた後は背筋を伸ばし、相手の衝撃を和らげるために、両手で上に引いてあげる

|

|

|

試合などでは上に乗っかったりしちゃうが、練習ではケガ防止のため出来るだけ配慮する。

目次に戻る

ポイント

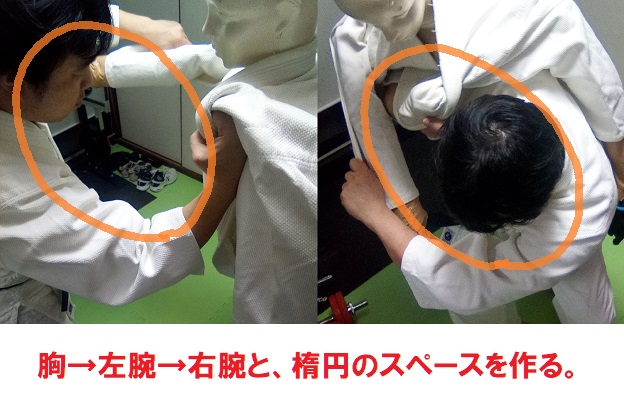

釣り手と引き手の形

最初に右足を踏み込んだ後の格好。引き手側は床と平行、釣り手側は床と垂直(しゃがみこんだ時は45°)。胸→左腕→右腕と、楕円のスペースを作る。

腕が体にくっついていると、体が回転しないので注意!

この形のまま最後まで固定する。

とよく指導されるが、腕だけ動かして引こうとしても力が伝わらない。

腕の形を固定しておけば、上半身を左にひねるだけで左腕が十分移動するので、結果「引き手を引いた」形になる。

失敗例

○引き手と釣り手の掴みが甘いと、相手にはじかれて離れてしまう○しゃがみこんだ際、ガニ股になる、両脚が揃う、または左脚の方が前になってしまう

→相手に寄っかかる形になり、つぶされてしまう。

前に投げる技なのに自分の重心が後ろに行ってしまうという、恥ずかしい形に(泣)

|

|

|

○釣り手の手首の巻き込みが弱いと、相手がこらえた時に後ろに右手が持っていかれ、体勢が後ろに崩れる。

そのままつぶされ、寝技の餌食に。最悪、腕を関節技に取られる(高校生以上)。

また、手首や肘を痛める原因になる。

○尻の位置が高い

相手の脚を跳ね上げられないので、入ってから

と鼻息ばかり荒くなり、力んでいるだけ。

相手は全然へっちゃらだったりする。

|

|

|

女子との練習で、お尻が当たっちゃう背負い投げをされても興奮しないように!!

○低く入り過ぎてつぶれる

→そのまま寝技(絞め技)の餌食に

練習方法

○打ち込みで手順を1つ1つ確認しながら、しゃがみ込む所までゆっくりやってみる。尻の高さ、両足の位置、両腕の形を特に意識。

○形を覚えたら、少しずつスピードを上げてみる

○失敗例の様にバランスが悪い場合は、ちゃんとできるまで何度も確認してゆっくりやってみる

○そこそこ出来るようになったら、尻を突き上げて相手を浮かせる状態までやってみる

本当は投げるまでやるといいのだが、いちいち投げていたら相手が苦しいし、時間も掛かるので遠慮がちで!

(「投げ込み」だったら、バシバシ投げても可。)

○浮かせる状態で数秒維持できるようになったら、そのままやや右方向に数歩歩いてみる。

力の掛かる方向や、投げる感覚を覚えるにはいい練習方法。

○打ち込みの最後の1回で投げてみる。

目次に戻る

Googleアドセンス広告

連絡変化

単発で技に入っても、なかなか相手を投げられません。

技と技を連携させて攻める事を「連絡変化」といいます。

詳しくは以下の記事を読んでみてください。

【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】

【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】立ち技で相手を投げるためには、自分が技に入りやすい組み手に持っていく、相手を崩してから入る、連続で技を掛けて投げる… 【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】

小内刈り(後ろ)→背負い投げ(前)

相手が前に体勢を戻そうする力を利用。 |

|

|

大内刈り(後ろ)→背負い投げ(前)

相手が前に体勢を戻そうする力を利用。 |

|

|

支え釣り込み足(右)→背負い投げ(前)

相手が警戒して距離を取ってくる時に、自分に寄せるために技を掛けるパターン。 |

|

|

目次に戻る

八方崩し(後ろ)→背負い投げ(前)

相手を押して後ろに重心を掛けさせ、相手が押し戻してくるところに入る。 |

|

|

八方崩し(前)→背負い投げ(前)

相手が前傾姿勢で技に入りにくい時、前につんのめさせるように執拗にあおってみる。相手がたまらずに体を起こしたところで懐に潜り込む。

|

|

|

大外刈り(フェイント・後ろ)→背負い投げ(前)

大外刈りに入る振りをして実は違う!といったパターン。 |

|

|

等の様に、やり方は無限にあります。

いかに相手の体制を崩すか、相手の意表を突くかが柔道の醍醐味です。

ちなみに、 醍醐敏朗先生(参考:ウィキペディア)は柔道10段の赤帯です。

真に残念ながら、2021年10月にお亡くなりになりました。

目次に戻る

-

サプリメントの広告

【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。

・アミノ酸が2個つながった構造。

・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。

-

Googleアドセンス広告

応用

以下が、色んなパターンの「背負い投げ」の特徴です。

ほんの一例なので、一流選手の動画などを見てやれそうなものを見つけたら、是非取り入れてみましょう!

腰の位置と跳ね方

基本は、右組手なら相手の右ひざ辺りに自分の腰が当たる位置にしゃがんで、そこを視点にして腰で跳ね上げる釣り手背負い

引き手を掴まずに釣り手だけで入る。タイミングがいい&相手が意表を突かれない限り、大抵は体を反対にひっくり返されてしのがれる。 成功率は低い。

|

|

|

相手が反りかえった場合に、その方向に体を預けるやり方もある。

要は逃げた相手の上に乗りかかるように、入った方向と反対側に自分の体を巻いていく。

右で入ったのに左で、左で入ったのに右で投げる形になる。

目次に戻る

「韓国背負い」

両腕で相手の袖を掴み、レスリングの技みたいに体をひねるように入って一旦つぶれてから、 相手の腕を巻き取るように体を回転させて無理やり相手の背中を畳に着けさせる。袖が切れないので、どうしても巻き込まれてしまう。

現状のルールだと、つぶれても流れがあれば技として有効になってしまうので、最近の柔道はこの手の技が多い。

|

|

|

最近は両襟を絞るように持って入るタイプも流行っている。

足が掴めない現行ルール以降に生まれた、新しい肩車と同じ持ち手。

東京五輪90㎏級代表の向翔一郎選手(参考:ウィキペディア)の得意技。

世界クラスの柔道選手はいい所を掴ませない事が多いので、一瞬で相手を引き寄せられる上に逃げにくいこのやり方が有効の様。

当然掴みっ放しは反則になるでしょうから、6秒以内に技を掛けましょう。

背負い落とし

○片膝を付く形で、しゃがみ込んで入る。担ぎ上げるというより、巻き込むやり方。 |

|

|

○相手の懐に潜り込み(はなから両膝を付く姿勢になる事が多い)、相手の股の間を抜けるように腰を入れ、前転するように投げる。

|

|

|

軽量級がクソデブ(失礼!)を投げる時の典型的な型。

目次に戻る

一本背負い

釣り手を掴まず、代わりに相手の腕を取ってロックし、投げる背負い投げ。○相手の上腕を挟み込んでロックする、通常型。ロックが甘いと、逃げられるか、技が効かない。

|

|

|

○相手の肩(三角筋)を挟み込んでロック。ガッチリつかむので、やられた相手は逃げられない。

これだけでも相手の体が浮いてしまう。

|

|

|

○自分の上腕から肩を、相手の脇を下から押し上げるように入れ込んでから腕をロック。

相手に逃げられずに確実に腕をロックできるし、相手の体制も浮く。

|

|

|

○相手の懐に潜り込んでから、スッと相手の上腕をロックしに行く。

自分の胸に引き込むようにすると、相手も意表を突かれて対処しにくい。

|

|

|

○組手と逆側から入る。釣り手を引き手代わりに相手を引き出し、相手の腕をロックして投げる。

右組手なら左から、左組手なら右から入る。両側から一本背負いを使える人は割といます。

|

|

|

古賀稔彦先生の一本背負い

「平成の三四郎」こと、古賀稔彦9段(参考:ウィキペディア)の有名過ぎる必殺技。古賀選手の一本背負いはかなり特殊で、上記で説明したやり方と大分違います。

・入る時、膝はあまり曲げない。

・両足の爪先が横一線に揃っている。

・腕と脇を掴んだ瞬間、相手の両足が完全に浮く。

・どの方向でも投げられる。

・両足の爪先が横一線に揃っている。

・腕と脇を掴んだ瞬間、相手の両足が完全に浮く。

・どの方向でも投げられる。

普通は右で入ったら右方向、左なら左方向に投げるが、古賀選手の場合、 右でも左でも、時には直下降で投げる時もあった。

その際、相手は頭上を畳にぶつける状態ででんぐり返しの様に回転していった。

なぜこのような芸当が出来るのかというと、相手の体が完全に浮いているため。

相手は踏ん張りようがないので、技を掛けた方は相手の体をどの方向にも投げる事ができる。

事実、担ぎ上げられた相手が足をバタバタさせていた事も。

大相撲で千代の富士に吊り上げられ、足をバタバタさせていた旭富士の様に!

(超絶古い情報ですみません!)

他の技で言えば、巴投げも同様に横でも真っ直ぐでもコントロールできる。

PS.1

2021年3月6日リライト分で追加しました。

一番に紹介すべき項目を忘れていました。

すみません(汗)

そのうち再現写真もアップします!

2021年3月6日リライト分で追加しました。

一番に紹介すべき項目を忘れていました。

すみません(汗)

そのうち再現写真もアップします!

PS.2

古賀稔彦先生が2021年3月24日に急逝されました。

53歳の若さだったので、正直心臓を鷲掴みされるようなショックを受けました。

僕が学生時代柔道部だった頃に現役で全盛期だったので、憧れの存在でした。

長年の柔道界の功績をたたえられ、講道館から9段を贈与されました。

ご冥福をお祈りします。

古賀稔彦先生が2021年3月24日に急逝されました。

53歳の若さだったので、正直心臓を鷲掴みされるようなショックを受けました。

僕が学生時代柔道部だった頃に現役で全盛期だったので、憧れの存在でした。

長年の柔道界の功績をたたえられ、講道館から9段を贈与されました。

ご冥福をお祈りします。

広告

リンク

目次に戻る

以上となります。大体の背負い投げのイメージがつかめたと思います。

技の感覚は十人十色なので、自分がやりやすく、威力の強い型を見つけ出して練習をしてみてください。

PS.

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

広告

リンク

【柔道部物語】

アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。

すぎひろが中高生の時に連載。

かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。

主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。

作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。

『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。

一流柔道家が読んでも熱中するレベル。

アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。

すぎひろが中高生の時に連載。

かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。

主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。

作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。

『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。

一流柔道家が読んでも熱中するレベル。