運動にはケガがつきものです。

特にアスリートですと、身体能力の限界を引き出そうと自分を追い込むケースも多いでしょう。

若い頃はそれでも成長できるかもしれません。

ですが体を酷使すると、年を重ねる毎にダメージが蓄積されていきます。

どんなに実績を積んだ優秀な選手でも、最終的に第一線から退く運命です。

単に体力の衰えだけでなく、この「無理の積み重ね」も大きな要因になります。

という事で、ケガをなるべく防ぐには

・準備体操、柔軟体操を入念に行う

・運動に慣れるまで、量や強度をセーブする

・自分の年齢、体力を自覚する

・根性論は意味なしなので、自分がきついレベルでやめる

・他人と比較しない

・運動に慣れるまで、量や強度をセーブする

・自分の年齢、体力を自覚する

・根性論は意味なしなので、自分がきついレベルでやめる

・他人と比較しない

が重要です。

あせらず着実に、日々の積み重ねで強い体を作りましょう。

|

軽いケガ

(

succoによる

Pixabayからの画像)

ちょっとしたケガは、部活ではほぼ毎日誰かしらしているでしょう。

救急箱や湿布、氷嚢(ひょうのう)、コールドスプレーを常備しておくといいです。

鼻血

のぼせたり、鼻をぶつけたり、相手の手や頭が当たって出ることが多いです。基本、ティッシュを丸めてぶち込み、数分休めば止まります。

クラクラするなら、道場の端でしばらく横になっておくといいです。

脳震盪

投げられた時、上手く受け身を取れずに畳に頭を打つことも多いです。(特に実力差がある場合!)

そのまま練習を続行するのは危険なので、水枕や濡れタオルを後頭部やおでこにあてて、道場の端でしばらく休みましょう。

練習終了後も気持ち悪さが残っていたら、危険なのですぐ病院に行きましょう。

絞め技で落ちる(気絶する)

タップ(畳や相手の体を2回以上叩く)する前に落ちてしまうケースです。「落ちグセ」が付いている人は厄介です。

とかほざく奴もいますが、アッチに逝ってしまうのでシャレになりません!

もし落ちた人がいたら、『喝(かつ)』を入れて蘇生させます。

・うつ伏せに寝かせ、背中中央から心臓にかけて両てのひらで押し上げる

・両脇を抱えて起こして座らせ、両肩を掴んで肩甲骨下に膝を当て、押し込む

・両脇を抱えて起こして座らせ、両肩を掴んで肩甲骨下に膝を当て、押し込む

それでも起きず、しかも呼吸をしていない場合は、

人工呼吸やAED(自動体外式除細動器)を使う事になるかもしれません。

当然救急車も呼びます。

AEDが設置されている場所を把握しておいた方がいいです。

突き指

相手の柔道着を掴む際によく痛めます。また、相手の頭に当たったり、畳や壁に手をついた時など。

コールドスプレーで冷やしたり、湿布をつけて包帯を巻いたり、テーピングで固定します。

練習後も腫れや痛みがどんどん悪化するようなら、指の関節脱臼や骨折が考えられますので、すぐ接骨院などの医療機関に行きましょう。

アザ

組み手争いで手が顔に当たったり、足払いですねを蹴られたりするとできたりします。色で痛みのグレードが分かります。

『黄→赤→青→黒』の順です(笑)

痛みや熱が引くまで湿布や氷嚢で冷やしましょう。

何度も同じ部位に当たりアザが激しくなると、筋や骨にもダメージが出てくるので、やはり医療機関に行ってきちんと治療しましょう。

擦り傷

畳で擦(す)ったり、柔道着で擦(こす)れたり、爪で引っかかれるとなります。柔道着に血の斑点がいっぱい付くことも(泣)

肘

匍匐運動の平泳ぎをやり過ぎると擦り切れる。2~3㎝皮がむけ、ジュクジュクして痛くて風呂に入るのが辛かったりする。

(ちなみに僕の経験談。)

柔道着に張り付き、剥(は)がす時が痛いのなんの(泣)

分厚いかさぶたができては取れる繰り返し。

そのうちどんどん小さくなって直るけど。

胸

久しぶりに柔道をやると、皮膚が慣れていないせいか引っかき傷まみれになる。見た目はエグいですが、2~3日もたてば傷は消えます。

これが数日練習を続けると、全くならなくなるのが「柔道七不思議」!(ウソ)

打撲

頭突きされたり、壁に打ちつけられたり、受け身が取れない変な姿勢で倒れたりすると、痛くなったりします。やっぱり冷やすのがいいです。

痛みが取れない、または悪化した時は、当然医療機関へ!

目次に戻る

Googleアドセンス広告

クセになるケガ

一旦痛めると、痛みがぶり返してなかなか治りきらない場合もあります。

主に関節周辺の痛みなど。腱の損傷や筋肉の炎症などが原因です。

高重量を扱う筋トレでも痛めやすいです。

湿布などで冷やしたり、テーピングやサポーターをつけて無理せず直るまでしのぐしかないです。

時間が経つ毎に痛みや腫れがひどくなる様であれば、すぐに病院に行ってください。

柔道整復師の接骨院・整骨院に診てもらうといいです。

湿布を処方してもらえますし、マッサージなどの治療も受けられます。

骨折や脱臼の治療も可能です。

柔道整復師の接骨院・整骨院に診てもらうといいです。

湿布を処方してもらえますし、マッサージなどの治療も受けられます。

骨折や脱臼の治療も可能です。

ひどい骨折や肉離れ、腱の損傷など手術が必要なほど重症の場合は、整形外科に掛かってきちんと検査してもらった方がいいです。

肘

関節技を掛けられたり、畳や壁に強打したり、技の練習が下手クソだと痛めます。肩

畳や壁に強打して、脱臼する事もあります。腰

無理に力が入りギックリ腰のように筋肉を傷めることがあります。僕も大きい相手に背負い投げに入って担ぎ上げようとした時に痛め、高校3年間は腰痛との戦いになってしまいました。

「椎間板ヘルニア」と診断された場合は、直るまで柔道はやめた方がいいです。

手首

手首がかえった状態で背負い投げを掛けて痛めるケースが多いです。組み手争いで常に負担の掛かる部位なので、慢性的に腱鞘炎(けんしょうえん)の様に痛くなる事も。

テーピングを固めに巻き、可動域を制限して痛みを抑えたりします。

足首

捻(ひね)ったりして捻挫(ねんざ)になるとクセになりやすいです。痛い間は湿布や氷嚢で冷やし、入浴中にマッサージケアなどするといいです。

包帯で土踏まずから足首にかけて固定する人も多いです。

手足の親指の付け根

常に踏ん張るので痛めやすいです。一旦痛くなるとなかなか治らないので厄介です。日常生活で歩かないわけにはいかないので!

僕もやや体調が悪い時など、両足の古傷が痛む時があります。

「餃子耳」

お相撲さんやレスリング選手、ラグビー選手も多く持っていらっしゃいます(笑)要は相手の頭が耳に当たるから内出血して血が溜まり、何度もやらかすことでいずれボコボコになっていくという訳です。

柔道の場合、組手争いで相手の腕が当たったり、寝技で絞め技に入る際、拳でゴリゴリやられるのが主な原因かと。

何度血を抜いても、「プクーっ」とすぐ溜まっちゃうみたいです。

ちなみに僕はあまりなっていないです。

まあ、人によるのかな?

奥襟を思いっ切り掴んでくる相手には要注意です!

目次に戻る

大怪我

もし大怪我をしてしまったら、患部を冷やしてすぐに病院に行ってください。

見動きできない状態であれば、救急車を呼ぶ選択肢を選びましょう。

肩の脱臼

接骨院で外れた肩をはめてくれる…はず。(腕のいい先生なら)骨折

指、腕、鎖骨、肋骨など。肋骨は骨がくっつくまで待つしかないです。

包帯を巻いたり、ギブスで固定する意味がないので。

ちなみに、僕は手の親指と肋骨1本の骨折経験があります(泣)

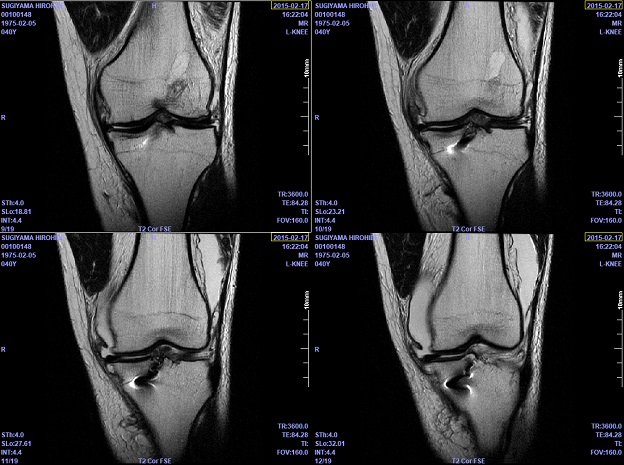

膝のケガ

相撲、サッカー、バトミントン、バレーボールなど、足を使う(特にジャンプする)スポーツでの負傷が多いです。 脱臼、前十字靭帯損傷、半月板損傷など。

膝は重症化するほどシャレにならないので、練習中に膝を痛めたら、即やめて病院に行きましょう。

さすがに接骨院での治療は厳しいでしょう。

手術が必要になる事もあるので。

整形外科に行ってください。特にスポーツ専門の!

僕は現在進行形で人生に影響してしまっているので。

と練習再開しないように!一生後悔します!!

僕が膝のケガと戦っている記録は、以下の記事で詳しく書いています。

【変形性膝関節症治療のための高位脛骨骨切り術「術後日誌」】

【変形性膝関節症治療のための高位脛骨骨切り術「術後日誌」】体がポンコツ中年のすぎひろです(泣) 長年患っている古傷「左膝」の治療のため、2021年1月に手術しました。 今回は「変形性膝関節症」で… 【変形性膝関節症治療のための高位脛骨骨切り術「術後日誌」】

目次に戻る

再起不能なケガ

(

Alexas_Fotosによる

Pixabayからの画像)

脳挫傷

柔道では普通実力差がある場合、実力上位の人は手加減をします。ですが、まれにそれができない人種がいます。

日本の柔道指導で昨今問題になっていますが、高段者の指導者が素人同然の中学生に

と大人げなくブチ切れて本気で投げ飛ばす事件など。

こんな愚かな「脳筋」野郎がいることに憤りを感じます。

これがきっかけで亡くなったり、重度な障害が残る事故が日本ではあまりにも多いです。

外国では柔道の練習中のケガは日本に比べ圧倒的に少ないそうです。

変な上下関係の思考・根性論で無理な練習をさせたりしているのが、日本人のマイナス面ですね。

ブラック企業も然り!

背骨や首の骨折

すぐ救急車を呼び、動かさず安静にさせ、救急隊員の到着を待ちましょう。対処が早ければ早いほど、回復も見込めます。

目次に戻る

-

サプリメントの広告

【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。

・アミノ酸が2個つながった構造。

・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。

-

Googleアドセンス広告

熱中症、脱水症状

(

Gerhard G.による

Pixabayからの画像)

ケガというより、練習場所の環境やその日の体調によるものが大きいです。

夏場の柔道場

空調の利いた施設ならいいのですが、無い場合は灼熱地獄になります。高温多湿で濃厚接触…当然暑すぎてボーッとしてきます。

夏合宿、特に他校との合同練習ともなると、練習量が倍増するので正に地獄!

開けられる窓や扉はすべて開けましょう。

工場扇など、バカでかい扇風機は絶対欲しいところ!

こまめな水分補給

「喉が渇いた時点で、すでに脱水状態」

という事をよく聞きます。

○運動中はたとえ喉が渇いた気がしなくても、水筒やペットボトルを用意してこまめに水分補給をしましょう。

○体が熱ダルくなったら、頭を濡れタオルや氷嚢で冷やし、日陰で風通しのいい場所で休みましょう。

○練習後も体調が優れない場合は、必ず病院に行ってください。

○体が熱ダルくなったら、頭を濡れタオルや氷嚢で冷やし、日陰で風通しのいい場所で休みましょう。

○練習後も体調が優れない場合は、必ず病院に行ってください。

「熱中症」になると厄介です。

クセになります。慢性的に体が熱ダルくなります。

僕も夏場に仕事で1日中樹木選定の作業を無理してやっていたら、激しい頭痛に襲われました。

1ヶ月ほど体調が戻らなかったです。

しかもそののち5年ほど、ちょっと暑い日があるだけですぐ熱中症っぽい状態になるクセがついてしまいました。

体や脳が過剰反応してしまっているのかもしれません。

一昔前まで

という謎の指導が当たり前でした。

僕も中学時代の練習で、唾が全く出なくなり、口の中は泡まみれ、汗も出にくくなって頭もボーっとした事が何回かありました。

よく平気だったものです。

まあ、当然練習後は水を飲みまくりましたが(笑)

昔は「熱中症」という概念そのものが無かったです。

当時でいうと、日に当たり過ぎると頭が熱されて倒れる「日射病」という概念が近いかな?

ここ最近は猛暑日乱発で確実に暑くなってきているので、当然今は常識外れですが。

目次に戻る

日本の指導方法についての課題

外国は日本ほど練習量が多くありません。

ですが、しっかり結果を残しています。

筋トレと同様、やり過ぎは良くないという事です。

きついながらも練習メニュー1つ1つが洗練されていて、全体のバランスがとれているなら問題ないです。

根性論を語り、とっくに限界が来ているにも関わらず無理をさせ、取り返しのつかない事態になるケースは最悪です。

指導者は自分の地位を守るためにいるわけではありません。

選手達の成長を促さなくてはならない立場です。

選手達の成長を促さなくてはならない立場です。

・1人だけ投げられ続ける「一方的な投げ込み」

・落ちてはまた締め落とす「絞めのまわし」

・落ちてはまた締め落とす「絞めのまわし」

こんなの練習でも指導でもありません。

指導者がいい気分を得るためのイジメ、パワハラです。

僕より年下でもまだこんな思考回路の輩がいるのが悲しいです。

みなさん、楽しく鍛えて技を追究していきましょう!

目次に戻る

PS.

ケガ対策の商品を紹介している記事を書いています。是非一読を!

ケガ対策の商品を紹介している記事を書いています。是非一読を!

広告

リンク

【もういっぽん!】

漫画家村上ユウ(男性)の著作。週刊少年チャンピョン連載中。

スバ抜けた天才キャラが登場しない、高校女子柔道部の群像劇。

漫画家村上ユウ(男性)の著作。週刊少年チャンピョン連載中。

スバ抜けた天才キャラが登場しない、高校女子柔道部の群像劇。