柔道技解説第3弾。「大外刈り」を解説します。

「体落とし」と同じく、中学高校の柔道の授業で最初に教わる技です。

体の大きな人の方が体格を生かせるので、より有利な技です。

正直自分より体の大きな人には掛け辛い技です。

まあ、同じ大外刈りでも小柄な人が掛けられるやり方もありますので、これから解説していきます。

|

技の掛け方

手順

ここでは右組手で説明します。左の人はそのまま反転してください。①互いに正自然体で組みあう

|

|

|

②相手の右足真横20㎝辺りに左脚を踏み込む。同時に相手を引き付ける。

・引き手は手首を時計回りにひねって床と平行にし、相手の腕を自分の胸に着けるように引き寄せる。

・釣り手は親指を上に向けた状態で相手の襟を吊り上げる。

肘から拳を天に上げるイメージ。

|

|

|

③自分の左脚と相手の右足の間に自分の右脚を通す

・引き手は引き付けたまま維持

・釣り手は相手の顎にフックを入れるイメージで左斜め前に押していく。

(実際は当てません。反則っ!!)

|

|

|

④左斜め前に重心を倒しながら、右脚を相手の右脚全体に当たるように掛ける

|

|

|

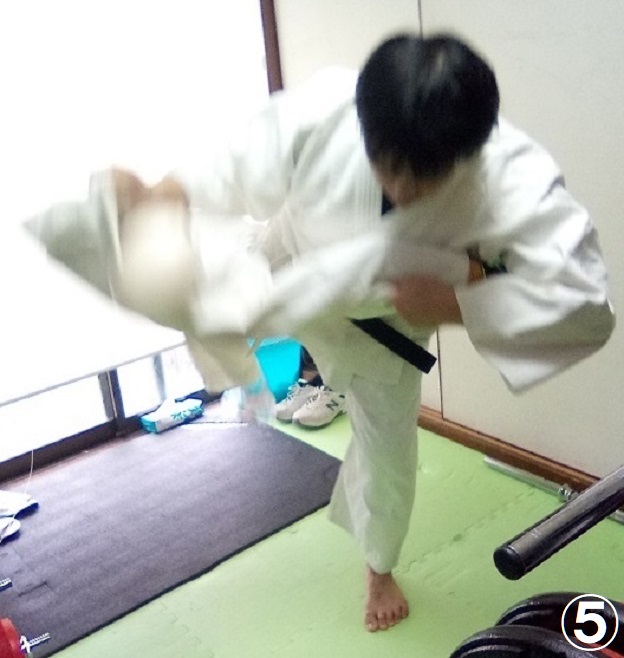

⑤相手の上半身を引き付けたまま、相手の右脚を後ろに刈り上げる。同時に、全体重を前方に掛けていく。

|

|

|

⑥投げた後は背筋を伸ばし、相手の衝撃を和らげるために、両手で上に引いてあげる

|

|

|

目次に戻る

ポイント

○釣り手で相手の重心を右足1本に集中させ、そこを刈って倒す○引き付けて密着し、相手を逃がさないようにする

失敗例

○引き手と釣り手を引く際に、自分の重心が後ろに行かないよう注意!相手を崩す動作で自分の体制が崩れたら、本末転倒なので!

|

|

|

○引き付けが甘かったり、自分の重心が後ろにいくと、「大外返し」を食らって逆に投げられてしまう

|

|

|

練習方法

○打ち込みで手順を1つ1つ確認しながらゆっくりやってみる○形を覚えたら、少しずつスピードを上げてみる

○打ち込みの時に、掛ける方の足を高く振り上げる人をよく見るが、僕から見ればあまり意味ない様に見える。

いかにも強そうで、やっている感アピールだけはあるが。

結構なベテランでもやっていたりするけど(笑)

足を振り上げる分重心が後ろに行きがちだし、実際そんな大きなモーションで投げ飛ばすのを見た事がない。

人によっては振り上げた足の勢いで刈るとか説明する輩もいるかもしれないが、 大外刈りに重要なのはむしろ上半身の引き付けと崩し。

ガッツリ引き付け、逃げられないようにするのがポイント。

○投げる時、脚の動作は刈る前よりも刈った後の動作を大きくする。

|

|

|

本当は投げるまでやるといいのだが、いちいち投げていたら相手が苦しいし、時間も掛かるので遠慮がちで!

特に体の大きい人が小さい人を投げる時は、衝撃で後頭部を強打する危険性があるので、強引に技を掛けない事!

威力があり、ケガや事故リスクの高い技と認識してください。

「投げ込み」するなら、マットの上でバシバシ投げるなら可。

○打ち込みの最後の1回で投げてみる。

釣り手のより良い使い方

ただ吊り上げるだけでなく、一旦相手を自分側に引き出してから、 相手の左鎖骨辺りに拳を押し込む動作を取る。拳は、反時計回りで半円を書くイメージ。押し込むと同時に、やや上半身を左にひねってみる。

これが出来ると、より相手の体が崩れやすくなり、技の威力も増す。

極論、この上半身の崩しだけでも投げられそうなくらい。

大外刈りは足を豪快にかけるイメージが強いが、実は上半身の崩しが肝。

目次に戻る

Googleアドセンス広告

連絡変化

単発で技に入っても、なかなか相手を投げられません。

技と技を連携させて攻める事を「連絡変化」といいます。

詳しくは以下の記事を読んでみてください。

【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】

【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】立ち技で相手を投げるためには、自分が技に入りやすい組み手に持っていく、相手を崩してから入る、連続で技を掛けて投げる… 【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】

支え釣り込み足(右前)→大外刈り(左後ろ)

|

|

|

右に崩すと相手が左に重心を移動しようとするので、そこを狙う。

大内刈り(右後ろ)→大外刈り(左後ろ)

|

|

|

相手が左足を上げて技を躱せば、当然右足一本になる。そこを狙う。

内股(前)→大外刈り(後ろ)

|

|

|

相手の左脚を跳ね上げるので、当然相手は右足一本でこらえている。その足を刈る。

目次に戻る

払い腰(前)→大外刈り(右前~横)

|

|

|

相手の右脚を前に払おうとした自分の右足を、そのまま後ろに刈る形に移行させる。

足全体では刈れないので、相手の膝辺りを自分の膝を曲げた形で引っかけるようにして刈る。

後ろに投げる形ではないが、これも大外刈り。

軸足をケンケン移動して体勢を整え、後方に投げてもいい。

背負い投げ(前)→大外刈り(横~後ろ)

|

|

|

背負い投げで決めきれない時、またはフェイントとして背負い投げを掛けた後、 振り向き様に相手の膝辺りを自分の膝を曲げた形で引っかけるようにして刈る。

引き手と釣り手の持ち方は背負い投げの形。小刻みな動きで相手の意表を突く。

自分より体の大きな相手にも有効なやり方。

相手が片膝着き状態からの大外刈り

相手が崩れたりして、片膝を着いた時に刈る。これでもポイントになる。

という相手の油断をつく。

ちなみに僕は2段の昇段審査試合で、これで勝った事があります(プチ自慢!)

人形の膝が曲がらないので、写真はナシです(涙)

目次に戻る

-

-

サプリメントの広告

【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。

・アミノ酸が2個つながった構造。

・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。

-

Googleアドセンス広告

応用

奥襟を持つ

|

|

|

身長の高い人、パワーがある人の専売特許である奥襟。

相手の後頭部の首の襟をつかみ、引き寄せるとそれだけで自分より小さい相手は苦しくなる。

その状態で引き手を引き寄せれば、極端な話体を預けるだけで相手は崩れる。

足は軽く刈る位でも投げられてしまう。

|

|

|

通常は組み手争いで満足に釣り手を掴ませてもらえなかったり、掴めても同時に相手にも引き手として持たれているため、 釣り手の効きを殺される事が多い。

そこら辺の手間を省けるのが奥襟というわけ。当然体格が勝り、パワーのある人の方が圧倒的に有利になるが、 使える技のレパートリーも減ってしまう。

「大外刈り」「大内刈り」「払い腰」「内股」「支え釣り込み足」など、体を預ける様な技しか使えないと思います。

ですが奥襟を取られる方が明らかに不利です。

ちょっと前ならルール上は足を直接手で取っても良かったので、体の小さい人でも「足取り大内刈り」 「掬(すく)い投げ」などの対抗策もありましたが、今はいかに奥襟を掴まれないようにするかといった対策が大変でしょう。

あんまり組み合わないと指導取られるし!

大外落とし

相手の両脚を刈った場合は、この名称になります。 |

|

|

背負い投げのような大外刈り

|

|

|

連絡変化の方でほぼ説明しちゃっていますが、体の小さい人でも出来る大外刈り。

背負い投げの引き手と釣り手の型で入り、相手の膝辺りを自分の膝で挟むように足を差し入れ、 小さく鋭く左後方に刈るイメージ。

逆に、足を刈りつつ背負い投げの様に右斜め前に投げる方法もあります。

|

|

|

目次に戻る

木村政彦先生の伝説の大外刈り

|

|

|

木村政彦七段(参考:ウィキペディア)の必殺技。

尋常じゃない威力で怪我人続出したという。禁止技にされたとか。

引き手と足の刈り方が普通と違ったらしいです。

後々「山嵐」「隅落(すみおとし)」などと一緒に「伝説の技」として解説したいと思います。

|

|

|

上:山嵐・下:隅落(すみおとし)

|

|

|

まあ、1日10時間練習し、毎日ベンチプレス80㎏×600回、腕立て伏せ1000回、 「3倍努力」をスローガンにして本当にやっていたという化け物ですから!

広告

リンク

目次に戻る

とりあえずこんな感じです。

比較的やりやすく、威力もあるポピュラーな技です。

どうしても体の大きい人の方が有利な技ですが、 阿部一二三 選手(参考:ウィキペディア)の様に体幹の強い選手なら、 小柄な人でも充分使える技です。

同選手の場合、離れた位置から膝に脚を掛け、ケンケンで体制を整えて豪快に決める感じなので、 足腰や腹筋が強くなくては到底できない芸当でしょう。

|

|

|

PS.

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

広告

リンク

【柔道部物語】

アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。

すぎひろが中高生の時に連載。

かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。

主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。

表紙左側の超怖いスキンヘッドの漢(おとこ)は、最強のライバル西野新二。

身長161㎝・体重71㎏ながら、重量級のパワーと軽量級のスピードを併せ持つ化け物。

150㎏の相手を裏投げで投げたり、ベンチプレス150㎏を上げたりする。

…今の時代でいうと、柔道やっているサイヤマングレートさんみたいなもの。

作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。

『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。

一流柔道家が読んでも熱中するレベル。

アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。

すぎひろが中高生の時に連載。

かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。

主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。

表紙左側の超怖いスキンヘッドの漢(おとこ)は、最強のライバル西野新二。

身長161㎝・体重71㎏ながら、重量級のパワーと軽量級のスピードを併せ持つ化け物。

150㎏の相手を裏投げで投げたり、ベンチプレス150㎏を上げたりする。

…今の時代でいうと、柔道やっているサイヤマングレートさんみたいなもの。

作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。

『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。

一流柔道家が読んでも熱中するレベル。