前回までは、柔道やっている人から少し話を聞いて、一回だけ練習の見学に来たくらいの内容

でしかなかったので、やっと今回より実践に入ります。

柔道着の着方、帯の結び方、礼法(立礼・座礼)の仕方を解説します。

よろしくお願いします。

|

柔道着・帯

柔道着の着方です。

上着、ズボン(腰下とも言う)、そして帯です。

初心者は白帯をします。

まずはズボンを履きます。

側面・横っ腹辺りからベルト代わりの紐が出ているので、お腹に丁度フィットするよう左右にちょっと

引いて、おへその下あたりでちょうちょ結びします。

フィット感はお好みで。

ただ紐がキツ過ぎると、横っ腹に食い込んで痛いので注意!

また、片結びでがっちり結ばないように!

中にはパンツを脱いで履く人もいますが、真似しなくていいです。

道場の畳の上に、いっぱい「お毛毛」が落ちちゃうかも!?

寝技の時にも、相手の〇〇の触感をリアルに感じる時があるので、自分は超嫌です!!

次に上着。

左手側の襟下を自分の右手側腰骨辺りに当てがってから、右手側の襟を重ねます。

原則、反対には重ねません。しかし、現状では特に違反にはならないようです。

1996年のアトランタオリンピックで、田村(現・谷)亮子選手(参考:ウィキペディア)が48㎏以下級決勝で北朝鮮の選手に敗れ、 惜しくも銀メダルだったのですが、この時北朝鮮の選手は襟の重ね方を反対にしていたため、 田村選手が襟を持ちにくかったという逸話があります。

続いて、はだけない様に片手で道着を押えつつ、帯を腰回りに結びます。

結び方は主に以下の2つ。

1回結ぶだけでいいですが、左右帯先を持ってがっちりきつく締めてください。

帯は固く、ほどけやすいので。

この際、帯先が上下にならないように!素人感爆発で恥ずかしいです!!

これが、基本的な結び方になります。

ちょうど腰の後ろで帯が交差します。

白帯より黒帯の方が固いので、このやり方だとちょっと腰がゴワゴワします。

左右の帯先が同じ長さになるように調整します。

「一本結び」と言ったりします。

利き手によっては、左右どちらから巻いてもいいと思います。

この結び方だと腰の後ろが一本に重なってすっきりするので、ゴワゴワ感がなくなります。

固い黒帯なら、こっちの方が結びやすいです。

また最近の流行りなのか、テレビでトップクラスの選手の結び方を見ると、最後に帯先を巻いた帯の間に通したりしています。ほどけにくくなるんでしょうか?

ちなみに柔道着のたたみ方は、別記事の

を参考にしてください。

目次に戻る

-

サプリメントの広告

【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。

・アミノ酸が2個つながった構造。

・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。

-

Googleアドセンス広告

礼法

柔道は、試合でも練習でも開始時と終了時には必ず

と言って、一礼をします。

というのが、柔道のモットーですので!

(あ、試合の時はあまり言っていないか!大声で相手が言ってきたら、ちょっと引くなあ。)

年がら年中やるので、自然にできるようになります。

まだ初心者で慣れていない時は、結構先輩や審判から

と注意されたりします。

相撲でいう、「手つき不十分」みたいなものです。

(かえって分かりにくい?すみません!)

国際試合に出てくる外人が上手く出来ていないのを、たま~に見ることもあります。

練習時は、打ち込み、寝技、乱取りなどでします。

目次に戻る

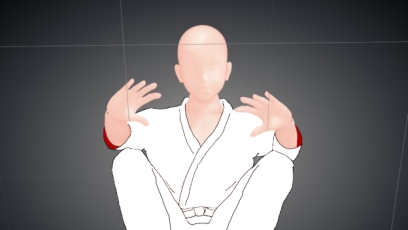

立礼

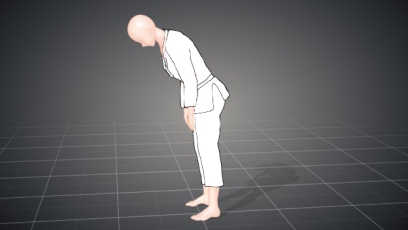

立礼は、当たり前ですが立っている時に行います。

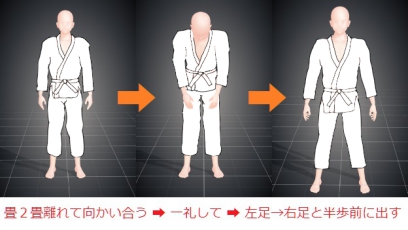

基本は2畳分離れて互いに向き合い、

と言って、角度が30~45度ほどのお辞儀をします。

人がいっぱいいてスペースが取れない場合は、近くで軽く会釈する程度でもいいです。

お辞儀をする際、両掌を体側面からもも→膝へとなでるように移動させます。

お辞儀が終わったら、両手も体側面に戻します。

戻さないとキモいので、注意しましょう(笑)

その後、左足→右足と、半歩ずつ肩幅より広めに前に出て、練習又は試合をスタートします。

試合時は、礼の後お互いが前に出た時点で、審判が

と合図をかけてきます。

団体戦の試合などでは、両チーム3~7人ほど畳2畳分離れて向き合い、審判が

と声掛けしてきます。

その後試合スペースに先鋒が残り、一礼をしてから試合が始まります。

数分後、練習・試合が終了したら、開始時と逆の動作をします。

お互い開始したところと同じ位置に畳2畳弱開けて戻ります。

その際、両脚は開始時同様、肩幅よりやや広く踏み出した状態にします。

そして今度は反対に右足→左足と半歩下がり、ちょうど互いに畳二畳離れた状態にします。

そしたら一礼して

「ありがとうございました」

と言い、試合スペースからでるなり、次の練習相手にお願いをしにいったりします。

試合の場合、審判から

「反則勝ち!」「引き分け!」

など勝敗の判定を受けてから、半歩下がって礼をします。

まあ、こんな感じです。

目次に戻る

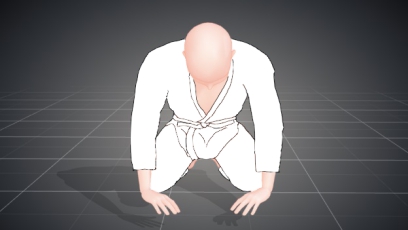

座礼

座礼は、主に寝技の練習時か、練習の終わりに全員で整列したときにします。

試合ですることはないです。

寝技のみの試合は無いはずなので。

まず互いに向き合い、畳1畳分空けて正座します。

立礼と比べて半分の距離です。

正座の仕方ですが、柔道では左足の親指の上に右足の親指を重ねます。

両手を腿(ふともも)の根元に添えます。

膝と膝の間は、拳(グー)2個分開きます。

礼をする時は、膝から拳(グー)1個分を開け、両手を“ハ”の字にして、掌(てのひら)を畳に付けてお辞儀します。

指は親指と人足し指の間以外は、閉じます。

その際相手側から見て、自分の首の後ろの襟が見えないようにします。

つまり、頭を下げ過ぎないようにします。

礼をしたら、最初の姿勢に戻ります。

以上、礼法の立礼・座礼でした!

目次に戻る

引き続き、次の記事に進んでみてください!

【柔道実践マスターシリーズ=ド素人編5=】

【柔道実践マスターシリーズ=ド素人編5=】柔道でまず覚えなくてはいけないのが「受け身」です。柔道は取っ組み合って投げ飛ばし、 地面に叩きつける格闘技なので… 【柔道実践マスターシリーズ=ド素人編5=】

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

アラフォー以上の柔道経験者のバイブル漫画。

すぎひろが中高生の時に連載。

かの五輪3連覇の 野村忠宏七段(参考:ウィキペディア)も、影響を強く受けたのは有名な話。

主人公の三五十五が高校から柔道を始め、僅か2年ちょいで日本一になるというチートストーリー。

作者の小林まことさんが柔道経験者という事もあり、柔道の描写が他の柔道漫画の追随を許さない。

『YAWARA!』の浦沢直樹さんも『帯をギュッとね!』の河井克敏さんも経験者らしいですが、柔道シーンの迫力は敵わない。

一流柔道家が読んでも熱中するレベル。