今回は「大腰」「浮き腰」を解説します。

「浮き腰」は「投げの型」にもある技です。

技を掛ける時、共に片方の手を離し、

「大腰」は相手の帯を持ち、

「浮き腰」は相手の背中に手を当てて、

腰を入れて膝のバネで投げる。

「大腰」は相手の帯を持ち、

「浮き腰」は相手の背中に手を当てて、

腰を入れて膝のバネで投げる。

「大腰」は、学校の柔道の授業で教わる技です。

「浮き腰」は、柔道の創始者、 嘉納治五郎師範(参考:ウィキペディア)の得意技でした。

片方の手を離す分、ガッチリ組み合った状態で入るのは難しいです。

激し動きの軽量級や、中量級でパワーのある選手が相手を抱え込むようにして豪快に投げる事が多いです。

懐に入る型と、腰や膝の使い方が背負い投げに近いので、背負い投げを使う人は習得しやすいと思います。

|

技の掛け方

ここでは右組手で説明します。左の人はそのまま反転してください。

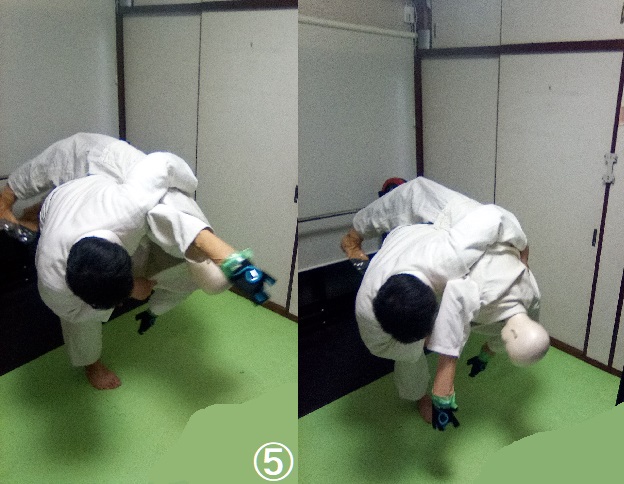

ちなみに左の写真が「大腰」、

右が「浮き腰」がとなります。

組手と同じ側から入る場合

①相手の右寄りに右自然体で組む

②右自護体に低く構える

③釣り手を離し、相手の脇から腕を差し入れる。

同時に相手の右足前に自分の右足を踏み込む。

「大腰」なら帯を掴み、 「浮き腰」なら相手の背中に手を当てがう。

④体を反時計回りに反転させ、両膝を曲げて相手の腿(もも)辺りに尻を当てる。

同時に、相手の上半身を抱え込むように自分の横腹にくっつける。

⑤膝を伸ばすと同時に尻で相手の腹を突き上げ、お辞儀のように前傾する。

下半身全体をバネにしたイメージ。

すると相手の体が浮くので、上半身をひねって前に投げ飛ばす。

⑥相手が床に着く前に背中側の手を離す。

背筋を伸ばし、相手の衝撃を和らげるために、掴んでいるもう片方の手で上に引いてあげる。

目次に戻る

組手と反対側から入る場合

①相手の左寄りに右自然体で組みあう

②右自護体に低く構える

③引き手を離し、相手の脇から腕を差し入れる。

同時に相手の左足前に自分の左足を踏み込む。

「大腰」なら帯を掴み、 「浮き腰」なら相手の背中に手を当てがう

④体を時計回りに反転させ、両膝を曲げて相手の腿(もも)辺りに尻を当てる。

同時に、相手の上半身を抱え込むように自分の横腹にくっつける。

⑤膝を伸ばすと同時に尻で相手の腹を突き上げ、お辞儀のように前傾する。

下半身全体をバネにしたイメージ。

すると相手の体が浮くので、上半身をひねって前に投げ飛ばす。

⑥相手が床に着く前に背中側の手を離す。

背筋を伸ばし、相手の衝撃を和らげるために、掴んでいるもう片方の手で上に引いてあげる。

目次に戻る

手の位置

「大腰」の場合

「浮き腰」の場合

ポイント

○片手を離したらすぐ腰を低くし、相手の横腹に引っ付くようによる。

その際相手の脇から腕を差し入れ、帯又は背中を掴むか、背中を抱え込むように腕を回す。

○逃げられない様に、相手を引き寄せて捕まえるイメージ。

その際相手の脇から腕を差し入れ、帯又は背中を掴むか、背中を抱え込むように腕を回す。

○逃げられない様に、相手を引き寄せて捕まえるイメージ。

目次に戻る

連絡変化

単発で技に入っても、なかなか相手を投げられません。

技と技を連携させて攻める事を「連絡変化」といいます。

詳しくは以下の記事を読んでみてください。

【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】

【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】立ち技で相手を投げるためには、自分が技に入りやすい組み手に持っていく、相手を崩してから入る、連続で技を掛けて投げる… 【柔道実践マスターシリーズ=連絡変化=】

…とは言ったものの、今まで紹介した技と同じような連絡変化で入れるタイプの技ではないです。

基本相手との技の攻防の中で、隙をついて飛び込んで体を捕まえて膝や腰のバネを使って豪快に投げ飛ばすケースが多いです。

返し技としても有効ですが、相手からの技を堪えた後に逆襲して掛けると、効果的だったりします。

目次に戻る

-

サプリメントの広告

【カツサプ】

・カツオ・ペプチド配合の運動補助食品。

・アミノ酸が2個つながった構造。

・血中乳酸の分解、筋肉疲労回復を目指す。

-

Googleアドセンス広告

応用

「大腰」「浮き腰」も、

「支え釣り込み足」と同じく左右どちらでも入れます。

練習は、左右の入り方を同時にやるといいと思います。

相手がケンカ四つ(右組手だったら相手は左組手)の場合に、こちらも組手と逆方向から入れる技を持っていれば、 何かと有利になります。

どっち側からくるか意表を突かれたりするので。

相手がケンカ四つ(右組手だったら相手は左組手)の場合に、こちらも組手と逆方向から入れる技を持っていれば、 何かと有利になります。

どっち側からくるか意表を突かれたりするので。

例えば、左右の「一本背負い投げ」、

右の「釣り込み腰」と左の「袖釣り込み腰」など、

腰を入れていく技を左右両方使えるような器用な人だったら、更に技のレパートリーも増やせるでしょう。

ちなみに僕は右側の技しか使えません。

右利きなので、左から入る技も練習しておけばよかった(泣)

以下が、「大腰」「浮き腰」の応用例。

小釣り腰

|

|

|

帯を持つ形は大腰と同じだが、帯を掴んで自分側に釣り寄せ、腰や膝のバネを使って投げる。

腕力も使う。

腕力も使う。

大釣り腰

|

|

|

相手の肩越しから帯を掴んで自分側に釣り寄せ、腰や膝のバネを使って投げる。

腕力だけでなく全身のパワーも使う豪快な技。

腕力だけでなく全身のパワーも使う豪快な技。

腰車

|

|

|

相手の首に腕を巻き、腰や膝のバネを使って投げる。通称「首投げ」。

“平成の三四郎”こと背負い投げの達人 古賀稔彦9段(参考:ウィキペディア)もよく使っていた。

目次に戻る

以上です。

今回紹介した技は、相手の一瞬の隙をついて入るイメージが高いです。

体幹の強さと瞬発力、下半身の強いバネが必要な技だと思います。

他の大技と比べ、相手が崩れた所に便乗して仕掛けられる特徴があると思います。

練習して損はないので、得意技以外のレパートリーとして組み入れてみましょう。

PS.

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

柔道着、サポーターなどのグッズを紹介した記事も書いていますので、ぜひ一読を!

広告

リンク

リンク

【嘉納治五郎師範の略歴】

・天神真楊流柔術を学び、他の格闘技の特徴を加えて柔道を開発。

・若干23歳(数え)で「日本傳講道館柔道」(正式名称)を立ち上げる。

・直弟子、門下生の

講道館四天王(参考:ウィキペディア)

(西郷四郎六段、横山作次郎八段、山下義韶十段、富田常次郎七段)、

前田光世七段(参考:ウィキペディア)、

三船久蔵十段(参考:ウィキペディア)が特に有名。

・肩書は師範。日本の体育の父。

・警察の柔術との団体戦で勝利、以後柔道が警察の必修になり代わったとか。

(諸説あり)

・柔道の精神として「精力善用」「自他共栄」を唱える。

・東京大学文学部卒で教育者。地で文武両道を成す。

・世界中に柔道を広める。

・戦前に東京オリンピックを招致するも、第二次世界大戦のため中止に。

・天神真楊流柔術を学び、他の格闘技の特徴を加えて柔道を開発。

・若干23歳(数え)で「日本傳講道館柔道」(正式名称)を立ち上げる。

・直弟子、門下生の

講道館四天王(参考:ウィキペディア)

(西郷四郎六段、横山作次郎八段、山下義韶十段、富田常次郎七段)、

前田光世七段(参考:ウィキペディア)、

三船久蔵十段(参考:ウィキペディア)が特に有名。

・肩書は師範。日本の体育の父。

・警察の柔術との団体戦で勝利、以後柔道が警察の必修になり代わったとか。

(諸説あり)

・柔道の精神として「精力善用」「自他共栄」を唱える。

・東京大学文学部卒で教育者。地で文武両道を成す。

・世界中に柔道を広める。

・戦前に東京オリンピックを招致するも、第二次世界大戦のため中止に。